『アカネ噺』が『ヒカルの碁』の伝説を継承?「落語」というユニークな題材がアニメ界にもたらす新風

『アカネ噺』とは?落語の世界をジャンプで描く新機軸

落語の魅力と『アカネ噺』の表現

落語は、噺家(らくごか)が扇子と手ぬぐいという最小限の小道具だけを使い、巧みな話術で複数の登場人物を演じ分ける伝統芸能です。その奥行きのある世界観と、登場人物の内面描写の繊細さが、落語の醍醐味と言えます。『アカネ噺』は、この落語の世界を舞台に、主人公・阿良川茜が父の仇である「からし」を討つために、落語家として成長していく物語を描いています。

『アカネ噺』が『ヒカルの碁』の成功パターンをなぞる理由

『ヒカルの碁』は、平安時代の天才囲碁棋士・藤原佐為(ふじわらのさい)の霊に取り憑かれた少年・進藤ヒカルが、囲碁の世界で成長していく物語でした。本作も、落語という一見マニアックに思える題材を、主人公の成長物語という普遍的なテーマと結びつけることで、多くの読者の共感を得ています。また、ヒカルが佐為から囲碁の技術を学ぶように、茜もまた落語の技を師匠やライバルから吸収していく過程が、読者の知的好奇心を刺激します。

ジャンプにおける「異種格闘技戦」の可能性

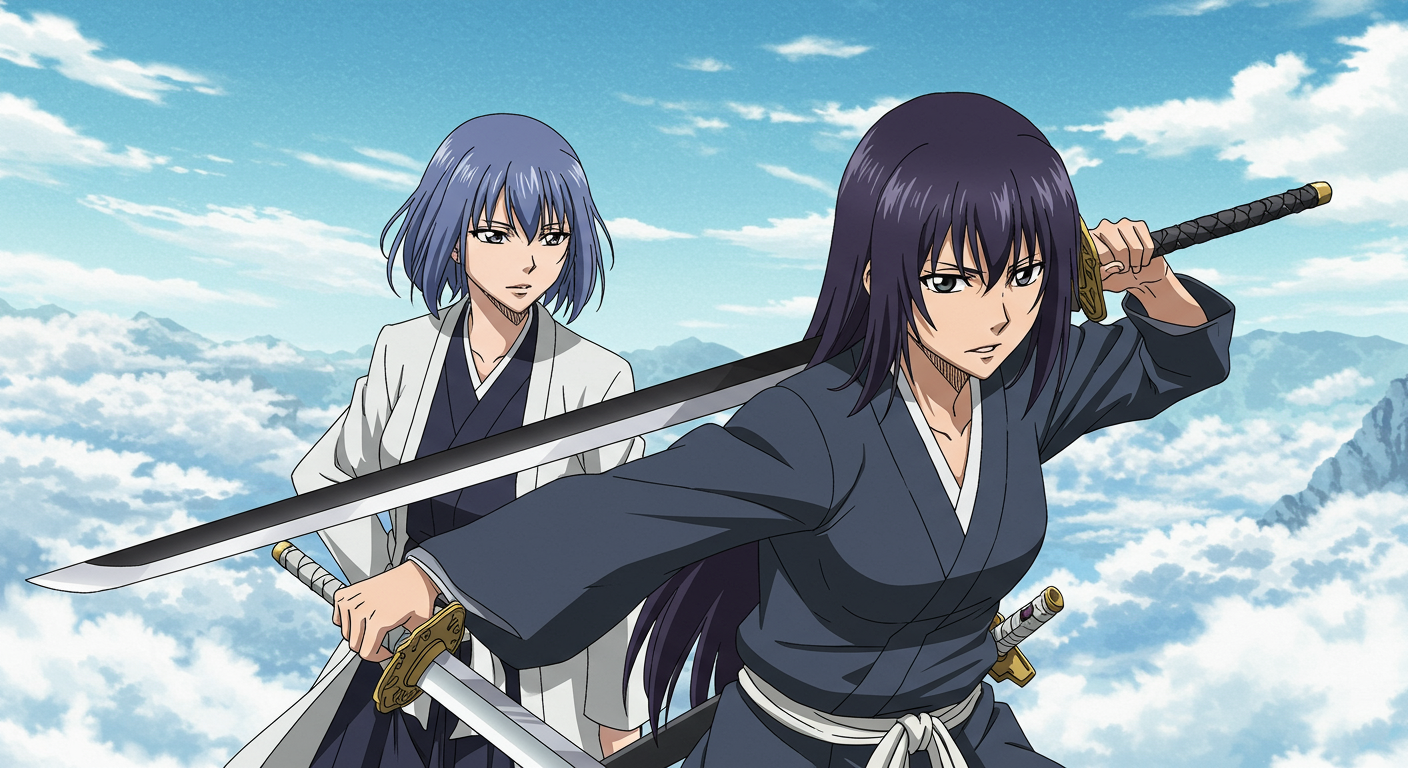

『週刊少年ジャンプ』は、これまでも「テニスの王子様」のテニス、「BLEACH」の剣術など、様々な競技やバトルを独自の解釈で描いてきました。『アカネ噺』の落語も、その「異種格闘技戦」の一つとして、読者に新鮮な驚きと感動を与えています。言葉と表現力だけで観客を魅了する落語は、バトル漫画とは異なる種類の「戦い」であり、そこに新たなエンターテイメントの可能性が秘められています。

『アカネ噺』から見る、伝統芸能と現代メディアの融合

「推し」文化との親和性:落語家のキャラクター性

現代のエンターテイメントにおいて、「推し」文化は非常に大きな力を持っています。『アカネ噺』の登場人物である落語家たちは、それぞれが個性的な芸風やキャラクターを持っており、読者は自分のお気に入りの噺家を見つけやすくなっています。これは、アニメ化や舞台化といったメディアミックス展開において、大きな強みとなるでしょう。落語の持つ「キャラクター」としての魅力を最大限に引き出すことで、新たなファン層、特に若い世代の獲得が期待されます。

『ヒカルの碁』超えへの期待:普遍的な「成長」と「情熱」

『ヒカルの碁』が囲碁というニッチな世界をメジャーにしたように、『アカネ噺』も落語という伝統芸能を現代の若者たちに届け、その魅力を再発見させる可能性を秘めています。主人公・茜の「父を越えたい」という強い情熱と、落語家としての才能開花、そしてライバルとの切磋琢磨といった「成長」の物語は、時代や文化を超えて人々の心を打つ普遍的なテーマです。この情熱と成長が、読者を引きつけ、『ヒカルの碁』の成功を超える原動力となるでしょう。

文化伝承の新たな形:漫画が担う役割

現代社会において、伝統文化の継承は大きな課題となっています。漫画という大衆的かつ影響力のあるメディアが、落語のような伝統芸能の魅力を伝え、次世代へと繋いでいく役割を担うことは、非常に意義深いと言えます。『アカネ噺』は、単なるエンターテイメント作品に留まらず、日本の豊かな文化を次世代に伝えるための架け橋となる可能性を秘めており、その動向から目が離せません。