パーキンソン病治療の鍵は「腸内細菌」?意外なシンプル療法に期待大

腸内細菌とパーキンソン病の密接な関係

腸内細菌叢の異常がパーキンソン病のリスクを高める可能性

パーキンソン病は、脳内のドーパミンを生成する神経細胞が失われることで、手の震え、筋肉の硬直、運動緩慢などの症状が現れる進行性の神経変性疾患です。これまで、その原因は複合的であると考えられてきましたが、近年の研究では、腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の異常が、パーキンソン病の発症や進行に深く関与している可能性が浮上しています。具体的には、特定の腸内細菌の過剰な増殖や、善玉菌の減少が、神経炎症やタンパク質の異常蓄積(α-シヌクレイン)を促進することが示唆されています。

腸内環境の炎症が脳に影響を与えるメカニズム

腸と脳は、「脳腸相関」と呼ばれる双方向のコミュニケーションネットワークで繋がっています。腸内細菌が生成する代謝産物や、腸壁の透過性の変化(リーキーガット)は、血流を通じて脳に影響を与えることがあります。パーキンソン病患者の腸内では、炎症を引き起こす細菌が増加し、腸壁のバリア機能が低下することで、炎症性物質が脳に移行しやすくなると考えられています。この慢性的な神経炎症が、ドーパミン神経細胞の損傷を加速させる一因となり得ます。

「α-シヌクレイン」の蓄積と腸内細菌の関連性

パーキンソン病の病理学的な特徴の一つに、「レビー小体」と呼ばれるタンパク質の塊が脳内に蓄積することがあります。このレビー小体を形成する主要な成分が「α-シヌクレイン」です。最近の研究では、このα-シヌクレインが、腸から迷走神経を介して脳へと伝播する経路が示唆されています。腸内細菌の活動が、α-シヌクレインの異常な折り畳みや蓄積を促進する可能性があり、これがパーキンソン病の初期段階から関与していると考えられています。

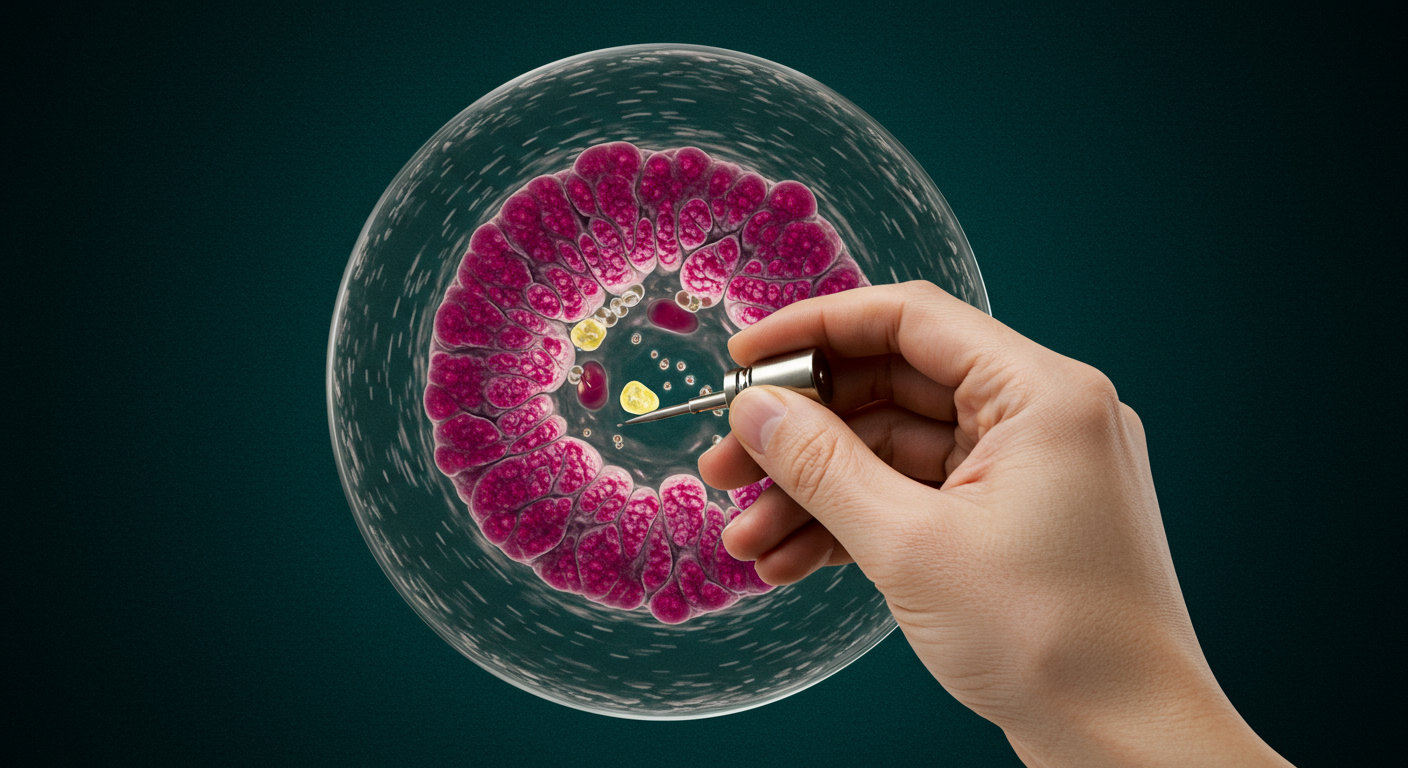

腸内細菌移植(FMT)による改善の可能性

これらの知見から、腸内環境を改善することがパーキンソン病の治療に有効であるという仮説が立てられています。特に注目されているのが、健康なドナーの腸内細菌を患者に移植する「便微生物移植(FMT)」です。動物実験や初期の臨床試験では、FMTによって腸内細菌叢が正常化し、パーキンソン病の症状が改善する可能性が示されています。これは、投薬に頼らない、より自然で副作用の少ない治療法として期待されています。

腸内細菌研究が示唆する、パーキンソン病治療の新たな地平

腸内環境への介入による「予防」と「進行抑制」の可能性

腸内細菌とパーキンソン病の関連性が明らかになるにつれ、この疾患の「予防」や「進行抑制」における腸内環境への介入の重要性が増しています。特定の食品(食物繊維が豊富な野菜や発酵食品など)の摂取を促進したり、プロバイオティクスやプレバイオティクスを活用したりすることで、健康的な腸内細菌叢を維持・改善することが、パーキンソン病の発症リスクを低減させる、あるいは病気の進行を遅らせるための有効な手段となり得ます。これは、単に治療に焦点を当てるのではなく、より早期の段階から健康管理を行うことの重要性を示唆しています。

個別化医療としての腸内細菌解析の未来

パーキンソン病の進行や症状は、個々の患者の腸内細菌叢の構成によって大きく異なる可能性があります。将来的には、個々の患者の腸内細菌叢を詳細に解析し、その結果に基づいて最適な食事指導や、特定の細菌を増減させるためのオーダーメイドのプロバイオティクス療法を提供する「個別化医療」が実現するかもしれません。これにより、より効果的かつ副作用の少ない、一人ひとりに最適化された治療アプローチが可能になると期待されます。

シンプル療法への期待とさらなる研究の必要性

腸内細菌叢の改善というアプローチは、高価な薬剤や侵襲的な処置を必要としない、比較的シンプルでアクセスしやすい治療法として大きな可能性を秘めています。しかし、現時点ではそのメカニズムの全容解明や、長期的な有効性・安全性に関する大規模な臨床試験がまだ十分ではありません。今後、さらなる研究が進み、科学的根拠が積み重ねられることで、腸内細菌をターゲットとしたパーキンソン病の革新的な治療法が確立されることが期待されます。この分野の進展は、多くの患者とその家族にとって、大きな希望の光となるでしょう。