【驚愕】胃腸の「第二の脳」と心の健康は繋がっていた!過活動な腸脳相関が招くメンタル不調のメカニズム

胃腸の「第二の脳」と心の健康は繋がっていた!過活動な腸脳相関が招くメンタル不調のメカニズム

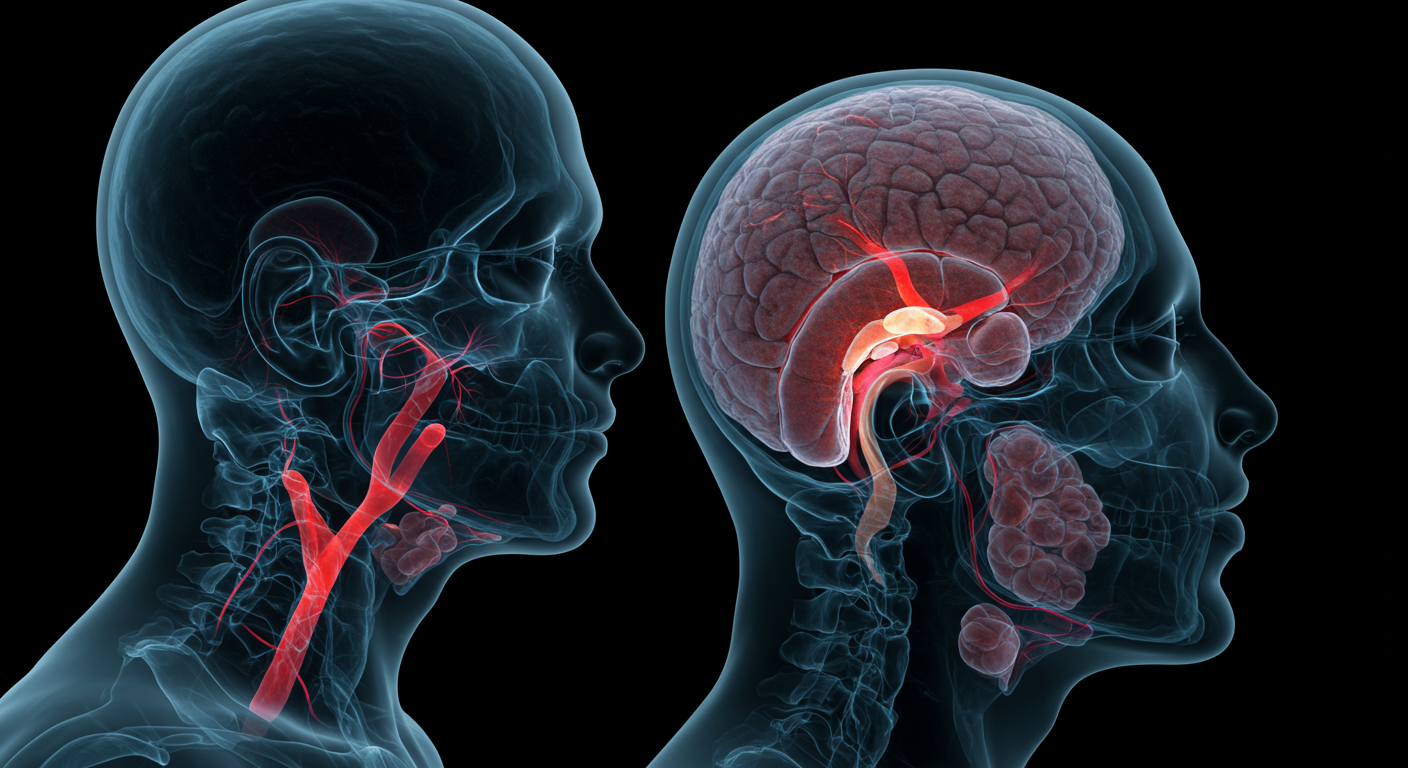

私たちの体には、脳だけではなく、消化器系にも「第二の脳」とも呼ばれる複雑な神経系が存在します。この腸内神経系(ENS)は、消化機能の調節だけでなく、感情や精神状態にも深く関わっていることが近年の研究で明らかになってきました。特に、胃腸の活動リズムと脳の活動リズムが過度に同期してしまう状態が、精神的な健康状態の悪化、具体的には不安、うつ病、ストレスと関連している可能性が示唆されています。本記事では、この興味深い腸脳相関の最新研究から、私たちの心の健康が胃腸の「リズム」にどのように影響されているのか、そしてそれがメンタルヘルスにどう作用するのかを紐解いていきます。この発見は、ストレスや気分の落ち込みに悩む人々にとって、新たな理解とアプローチへの扉を開くかもしれません。

腸脳相関の最新研究:胃腸と心の意外な関係

胃腸は「第二の脳」としての機能を持つ

消化管に張り巡らされた腸内神経系(ENS)は、約1億個ものニューロンを持ち、脳とは独立して消化プロセスを制御する能力を持っています。ENSは、神経伝達物質の生成や放出、さらには免疫細胞との相互作用など、複雑な機能を担っており、まさに「第二の脳」と呼ぶにふさわしい存在です。この神経系は、食道の蠕動運動から栄養素の吸収、さらには腸内細菌叢とのコミュニケーションまで、広範囲にわたる生命維持活動を支えています。

胃腸のリズムと脳活動の同期がメンタルヘルスに影響

最新の研究では、胃腸の活動リズムと脳の活動リズムが過度に同期しすぎることが、精神的な健康状態の悪化と関連していることが示唆されています。具体的には、不安、うつ病、ストレスといった精神的な不調を抱える人々において、この腸脳間の過活動な接続が観測される傾向があるとのことです。この同期が強すぎると、腸からの信号が脳に過剰に伝達され、精神的なバランスを崩す一因となる可能性が考えられています。

過活動な腸脳相関が示す精神的影響

研究者たちは、この過活動な腸脳相関が、具体的にどのような精神的影響をもたらすのかを調査しています。腸内細菌叢の変化や炎症、あるいはENS自体の機能異常が、脳の感情制御領域に影響を与え、結果として不安感や抑うつ気分、ストレスへの過敏性を引き起こすメカニズムが推測されています。これは、単に「お腹の調子が悪くて気分が乗らない」といった一時的なものではなく、より根深い精神的な状態と腸の生理機能が結びついていることを示唆しています。

腸脳相関の深化がもたらすメンタルヘルスケアの未来

精神疾患治療における新たなアプローチの可能性

この腸脳相関に関する知見は、精神疾患の治療法に革新をもたらす可能性を秘めています。これまでは主に脳内の神経伝達物質や心理的要因に焦点を当ててきた精神科医療において、腸内環境の改善やENSの機能調節といったアプローチが、新たな治療戦略として浮上するかもしれません。例えば、プロバイオティクスや特定の食事療法、さらには腸内神経系に直接作用する薬剤の開発などが、将来的にメンタルヘルスケアの選択肢となることが期待されます。

生活習慣と心の健康の相互作用を理解する重要性

胃腸と脳の密接な関係が明らかになったことで、私たちが普段行っている食習慣や生活習慣が、いかに私たちの心の健康に影響を与えているかを改めて認識することが重要です。バランスの取れた食事、規則正しい生活、そしてストレス管理は、単に身体の健康を維持するだけでなく、腸内環境を整え、ひいては精神的な安定にも寄与する可能性が高いと言えます。この研究は、心と体の両面からのアプローチが、真の健康には不可欠であることを示唆しています。

腸脳相関研究の今後の展望と課題

腸脳相関の研究はまだ発展途上であり、今後さらに多くのメカニズムの解明が待たれます。特に、個人の腸内環境やENSの特性によって、脳への影響がどのように異なるのか、また、どのような介入が最も効果的であるのかを特定することが今後の重要な課題となるでしょう。これらの研究が進むことで、より個別化された、効果的なメンタルヘルスケアの実現が期待されます。この分野の進歩は、私たち自身の健康管理に対する考え方を大きく変える可能性を秘めていると言えるでしょう。