トウモロコシの気孔形成を司る遺伝子を発見!ゲノム編集と代謝プロファイリングで解明された新たなメカニズム

トウモロコシの気孔形成を司る遺伝子の謎を解明!ゲノム編集技術で新たな知見へ

植物の気孔は、光合成に必要な二酸化炭素の取り込みや、蒸散による水分の放出を調節する重要な器官です。この気孔の形成プロセスは、植物の成長や環境適応に深く関わっており、そのメカニズムの解明は農業生産性の向上にも繋がります。本記事では、トウモロコシにおける気孔形成の調節機構に焦点を当て、最新のゲノム編集技術と代謝プロファイリングを用いた研究成果を紹介します。

トウモロコシの気孔形成を調節する「ZmSTOMAGEN1」と「ZmSTOMAGEN2」の役割

気孔形成の基本メカニズムとEPFファミリー

植物の気孔形成は、表皮パターン形成因子(EPF)と呼ばれる分泌ペプチドファミリーによって制御されています。シロイヌナズラでは、このファミリーの一員であるSTOMAGEN(EPFL9)が気孔の発生を抑制することが知られています。トウモロコシにおいても、同様の調節機構が存在すると考えられており、本研究ではその詳細な役割を明らかにしました。

ゲノム編集によるZmSTOMAGEN1/2二重欠損変異体の作出

本研究では、CRISPR-Cas9技術を用いたゲノム編集により、トウモロコシのZmSTOMAGEN1とZmSTOMAGEN2という2つの遺伝子を同時に機能停止させた二重欠損変異体を作出しました。この手法を用いることで、特定の遺伝子の機能をピンポイントで失わせ、その役割を正確に評価することが可能になります。

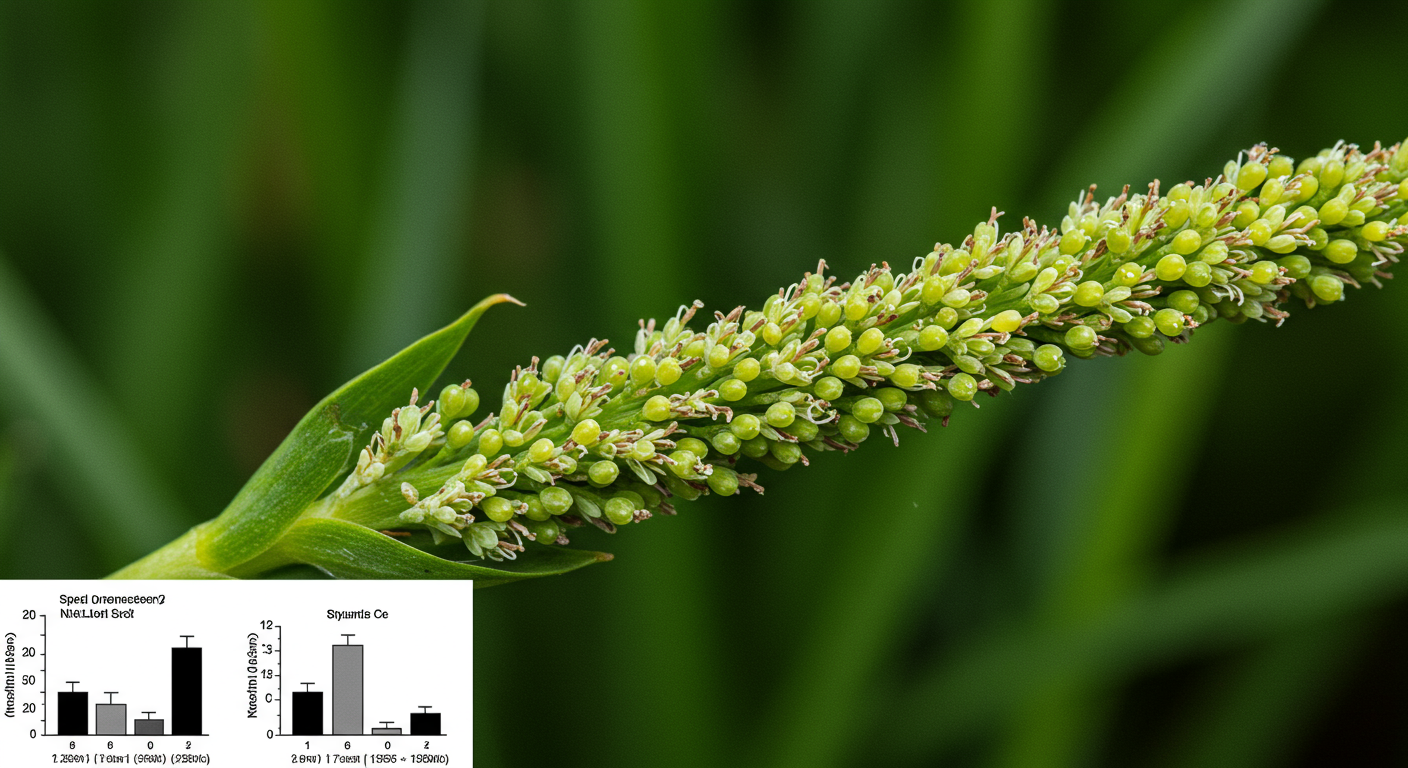

気孔密度と配置の変化:ZmSTOMAGEN1/2の機能の具体像

作出された二重欠損変異体では、野生型と比較して気孔密度が有意に増加し、気孔の配置パターンにも変化が見られました。これは、ZmSTOMAGEN1とZmSTOMAGEN2が、気孔の発生数を抑制し、適切な間隔で配置させる役割を担っていることを示唆しています。

代謝プロファイリングによる内部環境の解析

ゲノム編集による形態学的変化に加え、変異体と野生型の代謝産物を比較する代謝プロファイリングも実施されました。この解析により、気孔形成に関わるアミノ酸や有機酸などの代謝経路に違いが見られることが明らかになり、ZmSTOMAGEN1/2が気孔形成だけでなく、植物の代謝バランスにも影響を与えている可能性が示されました。

トウモロコシの気孔形成制御機構から見る今後の展望

ZmSTOMAGEN1/2遺伝子導入による気孔形成制御の可能性

本研究で明らかになったZmSTOMAGEN1/2の機能は、将来的にトウモロコシの気孔形成を人工的に制御できる可能性を示唆しています。例えば、これらの遺伝子の発現を調節することで、気孔密度を最適化し、水分利用効率やCO2吸収能力を高める作物品種の開発に繋がるかもしれません。

環境ストレス耐性向上への応用と本質的な課題

気孔の機能は、乾燥や塩害といった環境ストレスへの応答にも深く関わっています。ZmSTOMAGEN1/2の機能解明は、気孔の開閉制御機構をより精密に理解することに繋がり、異常気象に強い作物育種への貢献も期待されます。しかし、気孔形成の調節は非常に複雑なプロセスであり、他の遺伝子や環境要因との相互作用についても更なる研究が必要です。ZmSTOMAGEN1/2が関与する代謝経路の特定も、今後の重要な課題と言えるでしょう。

次世代育種におけるゲノム編集技術の重要性

本研究は、ゲノム編集技術が植物の遺伝子機能を効率的に解析し、農業分野における革新的な応用を可能にすることを示しています。ZmSTOMAGEN1/2の研究のように、基礎科学的な知見を積み重ねることが、食料安全保障や持続可能な農業の実現に向けた道を拓く鍵となります。