最愛の喪失は命を縮める?「失意の死」を防ぐための科学的アプローチ

愛する人を失った悲しみは、身体に深刻な影響を与える

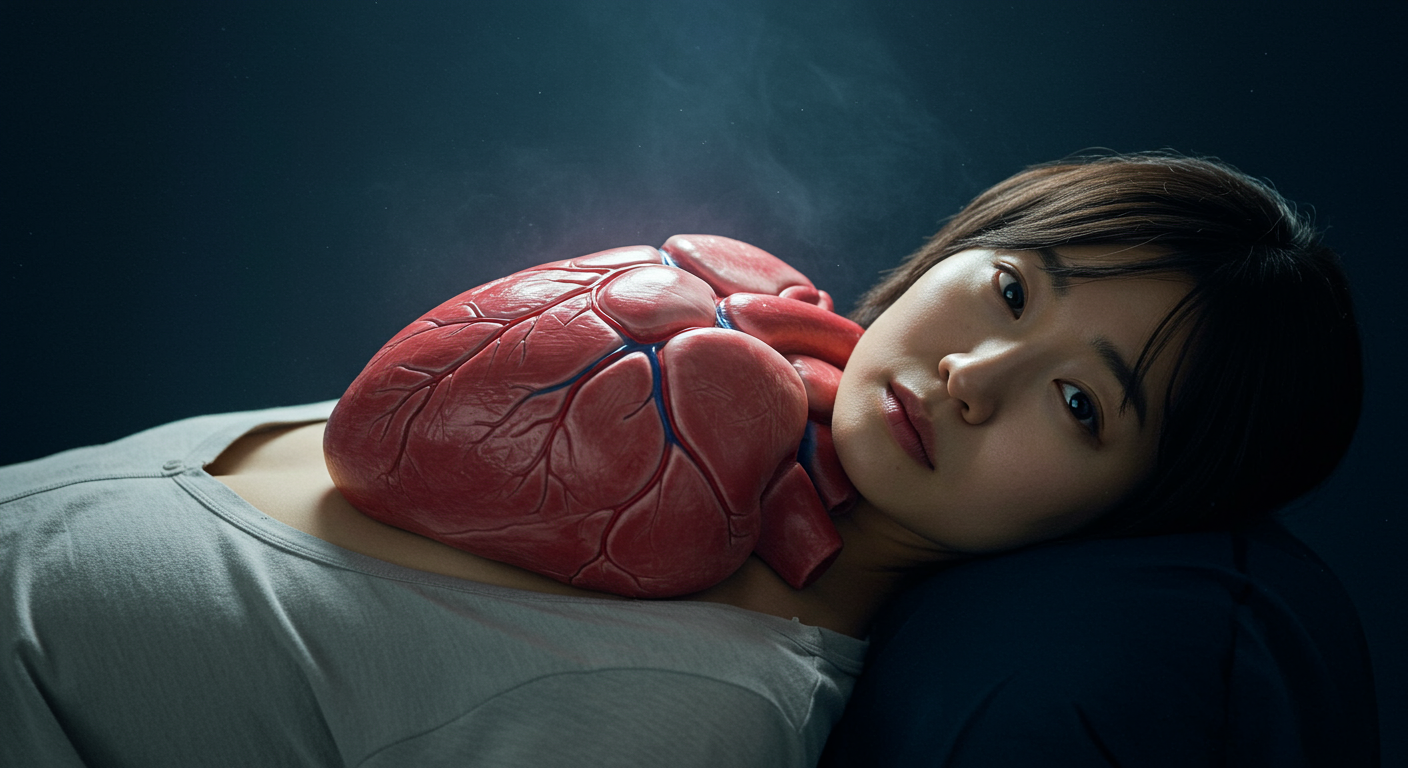

大切な人を亡くした際の深い悲しみ、いわゆる「失意(bereavement)」は、単なる精神的な苦痛に留まらず、私たちの身体に物理的な影響を及ぼし、最悪の場合、命を縮める可能性すらあることが最新の研究で示されています。この現象は「失意の死(die of a broken heart)」とも呼ばれ、そのメカニズムと対策について、専門家たちが警鐘を鳴らしています。

「失意の死」とは何か?研究が示す驚きの事実

失意が引き起こす心臓への直接的な影響

愛する人の死という、人生における最も過酷な経験の一つは、私たちの心臓に多大なストレスを与えます。研究によると、激しい悲しみは「心筋症」の一種である「たこつぼ型心筋症(Takotsubo cardiomyopathy)」、別名「ストレス性心筋症」を引き起こすことがあります。これは、感情的なショックによって心臓の左心室の一部が一時的に拡張し、ポンプ機能が低下する状態です。まるでタコの壺のような形になることからこの名がつきました。

「失意」による死亡リスクの具体的なデータ

新たな研究では、親しい人を亡くした後の数ヶ月間、特に初期の期間において、死亡リスクが有意に高まることが示唆されています。このリスク増加は、悲しみの程度が強い場合に顕著であり、心血管系の問題に起因する死亡率の上昇と関連している可能性があります。具体的には、過剰なストレスホルモンの分泌が心臓に負担をかけ、不整脈や心臓発作のリスクを高めることが指摘されています。

精神的苦痛と身体的健康の密接な関係

この研究は、精神的な健康と身体的な健康が、いかに密接に結びついているかを改めて浮き彫りにします。脳と心臓は神経系で強く結ばれており、強い精神的ストレスは、自律神経系を介して心臓の機能に直接影響を与えるのです。悲しみによる睡眠障害、食欲不振、免疫力の低下なども、身体全体の脆弱性を高め、病気にかかりやすい状態を作り出します。

「失意」を乗り越えるためのサポートの重要性

研究者たちは、遺族が直面する深い悲しみに対して、社会的なサポート体制を強化することの重要性を強調しています。専門家によるカウンセリング、遺族会のようなコミュニティへの参加、そして家族や友人からの継続的なケアが、個々の悲嘆プロセスを穏やかに進めるために不可欠です。早期の介入や適切なサポートは、精神的な苦痛を軽減し、身体的な健康悪化を防ぐことに繋がります。

「失意の死」研究から考える、メンタルヘルスと予防策

感情の「解放」と「受容」が心身の健康を保つ鍵

「失意の死」という言葉は、悲しみが単なる一時的な感情ではなく、身体に具体的なダメージを与えうるという衝撃的な事実を示唆しています。この研究結果は、私たちが悲しみや喪失感をどのように経験し、対処すべきかについて、新たな視点を提供します。重要なのは、感情を抑圧するのではなく、適切に「解放」し、喪失という現実を「受容」していくプロセスを社会全体で支援することです。悲しみを我慢することは、むしろ身体に毒となる可能性があるのです。

早期発見と介入による「失意」リスクの軽減

この研究が示唆するように、愛する人を亡くした直後の数ヶ月間は、身体的・精神的な健康リスクが最も高まる時期です。この期間に、遺族のメンタルヘルス状態を注意深くモニタリングし、必要に応じて早期に専門的な介入を行うことが、悲嘆による健康被害を防ぐ上で極めて有効と考えられます。例えば、医療機関や地域の支援センターが、遺族に対して定期的なフォローアップコールやカウンセリングの機会を提供することが挙げられます。これは、将来的な心血管疾患のリスクを低減するだけでなく、長期的な精神的健康の維持にも繋がるでしょう。

社会全体で支える「グリーフケア」の進化

「失意の死」という現象は、個別的な悲劇に留まらず、社会全体の「グリーフケア(grief care:悲嘆ケア)」のあり方を見直す必要性を示唆しています。単に葬儀を執り行うだけでなく、その後の遺族の社会復帰や心理的なサポートまでを含めた、包括的なケアシステムを構築することが求められます。企業における従業員のグリーフ休暇の導入や、学校における児童・生徒の喪失体験への配慮など、より身近な場所での支援体制の強化も重要です。これにより、個々人が孤立せずに悲しみを乗り越え、再び社会との繋がりを取り戻す手助けができるはずです。